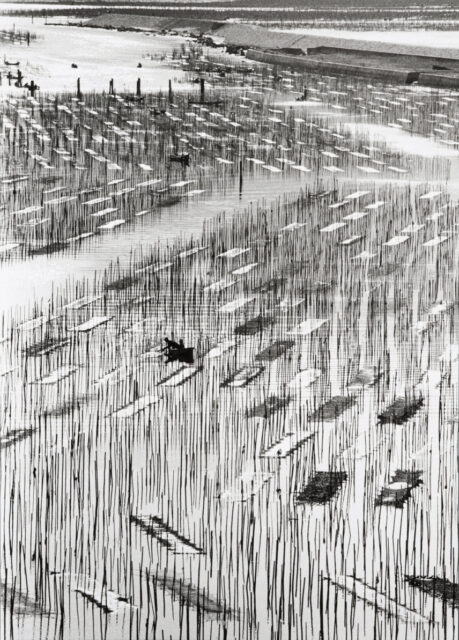

撮影年:1966(昭和41)年

撮影地:和歌浦

和歌浦は砂地で作物があまりできへんからね。海苔の養殖を専業にしている人が多かったです。うちの近所も海苔屋さんばっかり。9月末か10月ぐらいになると、川沿いの道に竹がトラックでどさっと運ばれてきます。その竹を、海苔が付いてくれる枝だけ残して切り揃える。それから河口の干潟に小舟を出して、いっせいに竹さしをします。竹さしをする場所は毎年抽選で決めます。潮の流れの良い場所はええ海苔ができるので、同じ人が独占してたら喧嘩になりますからね。

(写真・話者/松原時夫)

―――――

初めてこの写真を見た時、精細な絵画のようだと思った。規則性を持つ無数の縦線は、干潟に立てられた竹の枝で、竹ヒビと呼ばれるものだ。右上に見える水面は片男波(かたおなみ)海岸で、河口と外海は和歌浦湾に突き出した砂嘴で隔てられている。

和歌浦で海苔の養殖が始まったのは江戸時代で、明治期には500余戸、昭和27年には約400戸の海苔養殖業者がいたそうだ。天皇や貴族が和歌に詠み、徳川の藩主が愛でた干潟に入り、水辺の庶民は生きるために産業を興した。和歌浦で行われていたのは、干潟に立てた竹ヒビに、海苔の胞子を付着させて成長させる養殖法だ。

「表紙に使った写真も、この写真も、山の上から撮ったんですけどね。こんなきれいな風景があったのに、あの当時、写真やってる人たちは誰も写しにこんかったなぁ。被写体として考えなかったんでしょうね。みんな、よそへ撮りに行ってた。この風景も、ぼく独り占めだったんですよ」

話を聞きながら、私はその感性の深層に思いを巡らせた。松原さんは生家のすぐそばで、ご近所さんたちが働く水辺の景観に美を見出したのだ。よその土地から来た旅行者のように感動しながら、写真を撮っておられたのだろう。

『水辺の人』のサンプルは、こちらでご覧いただけます。